保存された炭鉱立坑櫓が間近に見られる。赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設で炭鉱遺産見学をしました。

北海道といえば自然やグルメなど多彩な観光資源で有名な土地ですが、

個人的には炭鉱関係の遺産が好きなので、道内各地に保存された炭鉱遺産を見に行ったりします。

今回は北海道の札幌と旭川の間にある「空知地方」にある赤平市へとやって来ました。

かつて炭鉱業で栄えたこの街も、閉山と共に人口減少となった自治体のひとつですが、そこに保存された炭鉱遺産が凄い。

「赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設」で旧住友石炭赤平炭鉱立坑櫓の見学をした話をさらっと紹介。

2023年4月23日(日)。おはようございます。

週末とJALのセールを利用して前日より北海道を訪れています。今日はお目当ての赤平市へ

早速とばかりに目立っていた建物が「旧住友石炭赤平炭鉱立坑櫓」でございます。

昭和38年に完成し、高さ43.8mのその塔は今でも赤平市のシンボルとして残されています。

そんな立坑櫓ですが、隣に見学施設があり展示された資料などを見学出来ます。

炭鉱関係の施設にして歴史が浅く、2018年にオープンしたばかりのため建物もまだ新しい。

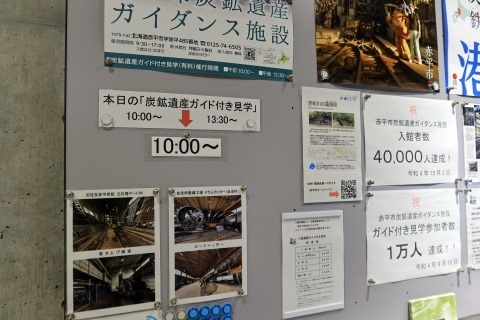

お目当ては1日2回開催されている見学ツアー。予約不要の当日申込で参加費800円

これを利用する事で、先ほどの立坑櫓の内部を見せてくれるというならば、参加するっきゃないでしょ。

見学ツアーを申し込んだら、開始時間まで館内の展示施設を見ておきましょう。

石炭はもちろん、実際に使われた工具や保安器具などがずらり並び、当時の様子を忍ばせます。

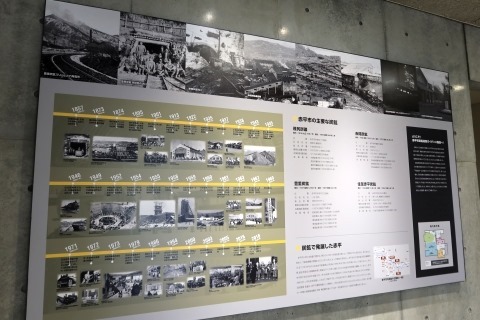

展示にあったパネルのひとつ。最盛期には赤平に多くの炭鉱が存在しました。

今回見学する住友赤平炭鉱もそのひとつ。この地域では規模の大きな炭鉱。

炭鉱が多ければそこで働く人と家族も多い。

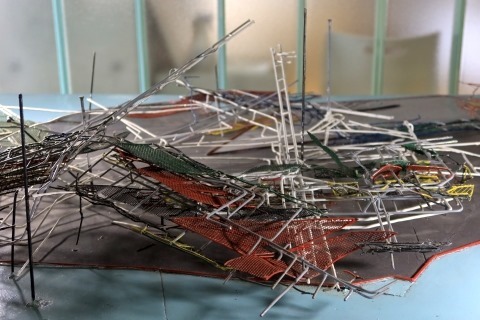

模型での展示ですが、赤平周辺は多くの炭鉱住宅が建ち並び、ピーク時の赤平市の人口は5.9万人あったという。

同じく模型で再現された住友赤平炭鉱の地下坑道模型。

複雑に入り組んだ暗闇の坑道内で、炭鉱マンは日々仕事をしていました。

資料館に展示されていた石炭。国のエネルギー政策やコストの問題で衰退した日本の産業

私は炭鉱に直接触れたり恩恵を受けた世代では無い為、こういう資料館を通じてその遺産を見るほかありません。

こうやって保存してくれているのはすごく有り難い事です。

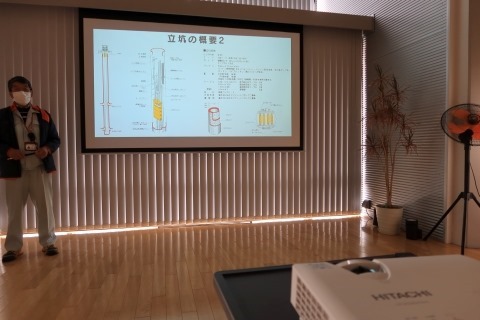

時間となったので集合場所の会議テーブルへ。

案内をしてくれるのが、この住友赤平炭鉱で実際に働いていた、元炭鉱マンの三上さん。

スライドを使って住友赤平炭鉱や立坑櫓について説明があります。

説明が終わるとスクリーンが空いて、そこに現われる立坑櫓。なにこの凝った演出!

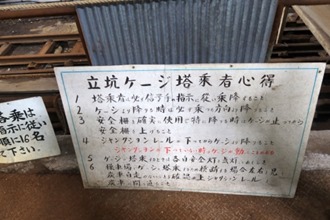

いよいよお待ちかねの立坑櫓を見学に向かいます。

炭鉱マンよろしくヘルメット着用でご安全に!

立坑櫓へのドアを解錠して内部へ。

閉山時のまま残されている住友赤平炭鉱の立坑櫓内部。

通路などは見学用に整備されているとはいえ、操車場には線路や車両などが閉山時のまま残されている。

線路に乗った炭車。三上さんの案内を受けながら内部を見て回るが・・・

この空間に入れるだけで既にテンションMAX。炭鉱遺産がこんな間近で見られるとは・・・!

ここがまさに炭坑への入口で、斜坑人車と呼ばれるケーブルカーで入坑したという。

この人車も動きはしないものの、実際に乗ることが出来る。大人が乗るにはとても狭いのが印象だった。

いわゆる「エレベータ」となっている立坑。こちらは斜坑とは異なり垂直に移動する。

操車場や立坑の説明を追えると次の見学スポットへ案内される。

上の階層へと上がってきました。

案内されたフロアに現われたのが巨大な巻上機。直径5.5メートルあるのでとても大きい

住友系の炭鉱であったが、住友は造船所を持っていないため、これは三菱の造船所から提供を受けたという。

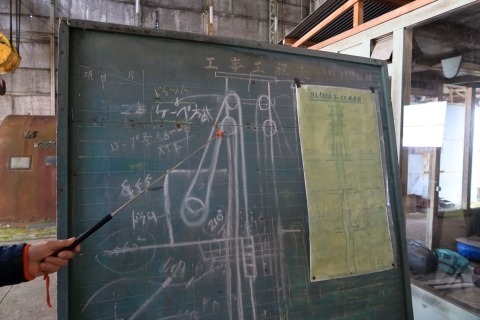

ここの巻上機は立坑櫓の上にある滑車と同じ大きさと、三上さんより写真で説明を受ける。

滑車と巻上機を利用して立坑櫓を上下する図解。

巻上機操作室も見せていただいた。巻上機を目の前に制御盤が並ぶ

住友赤平炭鉱が閉山したのは1994年と炭鉱の歴史からすると、遅くまで稼働していた炭鉱である。

そこに1994年のまま残っていたカレンダーが印象的でした。29年前か・・・

国による石炭産業の合理化により、生き残りをかけて建設された立坑。

能力的には地下1100メートルまで降りられるよう建設されたが、実際には地下600メートルのところで閉山を迎えた

閉山までに掘り出した石炭は想定していた全体の6パーセントにしか過ぎず、石炭はまだ眠っているという。

フロアに並ぶ機器類。古い機械なので当然ながらデカい。

上のフロアから見た先ほどの操車場。

再び操車場へ戻って当時の炭鉱マンがここから入坑する際の様子を写真で説明を受ける。

1日8時間の勤務時間、入坑してしまうと終業までは戻ってこないという。過酷な労働環境だ。

今回は4月という閑散期もあり、見学ツアーに参加したのは私ひとりであった。

他の参加者の映り込みなども気にすることなく、割と自由に撮影させて貰えた。

今となっては「ノスタルジー」とも言える光景。しかしながら、これは日本を支えた石炭産業と思うと感慨深い。

名古屋から遠い北海道、更には新千歳空港から微妙に遠い赤平まで足を運んだ甲斐がありました。

こんな光景、他の炭鉱遺産では見られないものばかりだった。

第1部となる立坑櫓の見学は終了。

続いて車で敷地内を移動して、第2部の自走枠整備工場の見学へ。

こちらは当時使っていた大型の機材が展示されている。

ガイダンス施設に置けなかったのでここに置いてある、という印象だろうか。

展示されているのは岩盤を削るカッターやバッテリーカーなど多数。

こちらはメタンガスの監視機器類。炭鉱といえば爆発など危険と隣り合わせのため、保安のための機器も多い。

ひとつひとつは紹介しきれないので省略するが、三上さんの解説もありとても充実した見学時間でした。

住友赤平炭鉱が閉山し、赤平を離れてしまった人が大半で、元炭鉱マンでガイドが出来る人が他に居ないという。

ガイドの後継者を育成しているとは言うが、元炭鉱マンから直接説明やお話を伺えるのは今のうち。

赤平の炭鉱遺産は他にも多数ありますが、是非とも現地を訪れて見て頂きたいです。

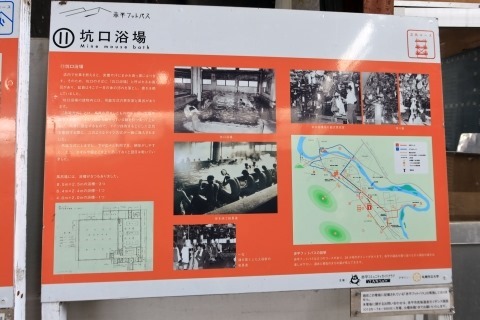

ちなみに写真の坑口浴場は残ってるそうですが、こちらは特別な機会で無い限りは非公開だそうです。

そんな感じの、日本の産業遺産、住友赤平炭鉱の話題でした。

列車でも行けないことはないので、北海道観光のお供に産業遺産めぐりをして頂きたいです。